La volontà di credere

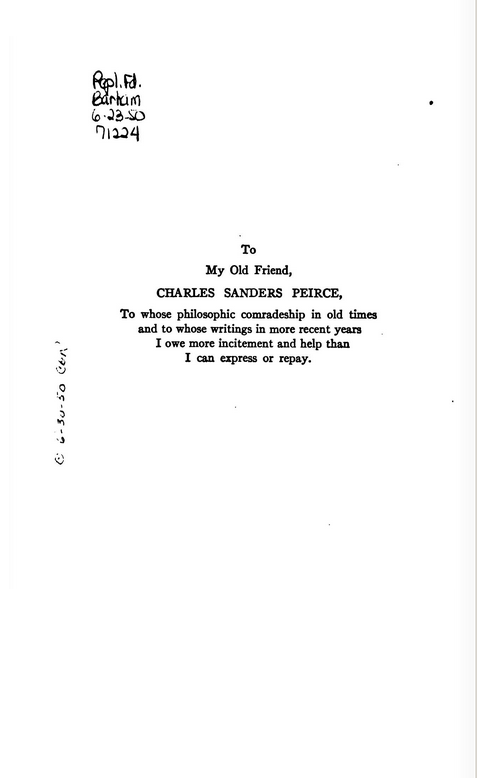

Cambridge, Massachusetts, USA: tra il gennaio 1872 e il dicembre dello stesso anno, un ricco gruppo di intellettuali dà origine a quella multiforme corrente di pensieri statunitensi che si conosce come “pragmatismo”. I giuristi Nicholas St. John Green e Oliver Wendell Holmes jr., il matematico Chauncey Wright, e soprattutto il logico e semiologo Charles Sanders Peirce e lo psicologo William James si riuniscono sotto il nome di Metaphysical Club. Un titolo quantomeno ironico per un collettivo di pensatori che, nonostante le diversissime direzioni di interesse, riconoscono all’unanimità il valore non-speculativo ed anti-metafisico del loro unico metodo pragmatista. È infatti il metodo di indagine il carattere che riunisce quei “tredici pragmatismi” catalogati da A. O. Lovejoy, un allievo di James, (“The Thirteen Pragmatisms”, in The Journal of Philosophy, 1908).

La centralità della verificazione empirica della conoscenza teorica, propria del metodo scientifico, contraddistingue l’attenzione pragmatista per l’azione, l’esperienza e la prassi (appunto πρᾶξις). In altre parole: ciò che davvero conta, di una qualsiasi idea del pensiero, è la sua conseguenza sul piano della realtà fattuale e sociale. Gli effetti, e non le astrazioni.

Questo orientamento metodologico è ben esemplificato dalla cosiddetta massima pragmatica di Peirce:

Considera gli effetti pratici dell’oggetto che hai concepito. Ebbene, la tua concezione di questi effetti è l’intera concezione che hai del tuo oggetto

(Come rendere chiare le nostre idee, 1878).

Questa è una teoria del significato. Peirce ci sta dicendo: il significato di ciò che pensiamo, crediamo e affermiamo, non solo emerge dalle sue implicazioni pratiche future, esso coincide con le conseguenze reali di ciò che abbiamo pensato, creduto e affermato. Un esempio scomodo? “Fissione nucleare” è sinonimo di “Chernobyl” (ma un esempio è altrettanto valido si può vedere con “Dio” e “crociate”).

Di grande influenza è, senz’altro, il concetto di “credenza” così come l’aveva definito Alexander Bain –filosofo scozzese che i componenti del Club conoscevano bene–: credenza è «ciò per il quale un uomo è pronto ad agire» (Alexander Bain on Belief”, 1986, James C. S. Wernham). I pragmatisti fanno propria questa definizione, nella prospettiva, ancora una volta, dell’importanza attribuita all’agire pratico. Certo, il Club del 1872 si inseriva in un panorama filosofico ben lontano da una dimensione tanto “intramondana”: il diciannovesimo secolo statunitense non era rimasto immune all’influenza romantica importata dal vecchio continente e l’indirizzo filosofico più in voga, fino a quel punto, era il trascendentalismo di Emerson, Hawthorne e Thoreau, nel quale si esaltava l’intuitiva bontà del singolo individuo auto-sufficiente a discapito della “corruzione empirica” della società moderna. Una filosofia per uomini solitari, insomma. O, nel migliore dei casi (Thoreau) per piccole realtà comunitarie.

I “tredici pragmatismi”, al contrario, ci offrono quella che si direbbe una filosofia dell’intraprendenza e dell’ottimismo pratico, che esalta la vita concreta e collettiva, invischiata fino al midollo nel groviglio della realtà sociale. Una filosofia che si rimbocca le maniche.

Abbiamo, da un lato, Peirce che principalmente si muove nel campo del verificazionismo e dell’epistemologia scientifica –Il fissarsi della credenza (1877), oltre al già citato Come rendere chiare le nostre idee–. Suona un poco curioso parlare di credenze in un contesto scientifico, ma è proprio per questo che “verificazionismo empirico” può tradursi in “fallibilismo pragmatista”: una teoria scientifica, anche se saldamente ancorata ai suoi riscontri empirici, può sempre essere scalzata e falsificata da un’altra teoria, una migliore, che presenta una base empirica più efficace.

Verso tutt’altra direzione è orientato, invece, l’interesse di James: che dire infatti di quelle credenze che non possono essere verificate scientificamente?

Lo psicologo e filosofo William James (1842 – 1910) è considerato la figura di spicco tra i pragmatisti classici americani. A lui spetta il ruolo di divulgatore del termine stesso “pragmatismo” in una conferenza tenuta a Berkeley nel 1898 e la sua influenza conoscerà anche esito sul pensiero filosofico oltreoceano.

James è interessato alla dimensione quotidiana dell’agire, la dimensione nella quale gli individui credono a cose che non possono trovare riscontro immediato. Una particolare attenzione è riservata, non a caso, a un’analisi dell’aspetto esperienziale della religione –in La varietà dell’esperienza religiosa (1902)– che James osserva, da buon pragmatista, nella sua dimensione effettuale per la vita del singolo credente e si astiene da ogni speculazione metafisica astratta.

Il pragmatismo di Peirce esamina le distinte teorie scientifiche in ragione dei loro effetti nella pratica, effetti osservabili e oggettivabili. Non vi è oggettività, invece, nella teoria della verità di James, bensì piuttosto una certa dose di individualismo: la verità di ciò che un uomo crede coincide con l’efficacia pratica di tale convinzione –ovvero con la condotta e i comportamenti che ne conseguono–. Per chiarire questa tesi, i manuali di storia della filosofia si servono del classico esempio dell’alpinista che deve superare un precipizio: credere di potercela fare sicuramente lo aiuterà a compiere il salto. Ciò nonostante, James argomenta la questione in maniera nettamente più interessante:

Non abbiate paura della vita. Credete piuttosto che la vita sia meritevole d’essere vissuta, e la vostra credenza contribuirà a costituirne il fatto

(La volontà di credere e altri saggi di filosofia popolare, 1897).

Con il concetto che James definisce “volontà di credere” si evidenzia il particolare rilievo assunto, appunto, dalla volontà, dai desideri e in generale da tutta la sfera emotiva, nel concedere a una credenza il diritto di imporsi e “mettere radici” nel pensiero. E di conseguenza nei fatti pratici.

Volontà di credere: quell’uomo vuole credere che così stiano le cose, perché per lui è molto importante che le cose stiano veramente così.

Ma non basta il desiderio e il sentimento, per quanto giusti essi siano. James individua alcune condizioni che “legittimano” la nostra volontà di credere in un fatto (non vale tutto a questo gioco, ci sono delle regole da rispettare). Innanzitutto deve presentarsi 1) una questione «non immediatamente verificabile», la quale comporti 2) un’opzione «viva» per il nostro interesse, ovvero un problema «importante» (non frivolo o triviale). Infine dobbiamo far fronte a una scelta «obbligata» per la quale, pertanto, una sospensione del giudizio equivarrebbe a una scelta in senso negativo. Insomma, non sono situazioni qualsiasi quelle in cui fa la differenza la volontà di credere.

Ora, nel 2016, Oxford Dictionaries ha eletto parola dell’anno l’aggettivo “post-truth” il quale si definisce come “relativo a circostanze in cui, nel costituire l’opinione pubblica, i fatti oggettivi sono di minore influenza rispetto a un richiamo alle emozioni e credenze personali”. L’evento che maggiormente ha alimentato la diffusione del termine sono senza dubbio le elezioni presidenziali USA (e in buona misura anche il voto referendario sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione europea).

Nella patria di Peirce e James e del pragmatismo, il neo-eletto presidente ha condotto una campagna elettorale fondata sulla post-verità (detta anche verità post-fattuale): una serie di affermazioni false riguardo al peso tributario della politica fiscale statunintense, alla sua effettiva situazione economica, alle politiche sull’immigrazione attuate dall’amministrazione Obama, a tanto altro.

Mentre le testate giornalistiche di tutto il mondo si impegnavano in una disperata missione di fact-checking, Donald Trump guadagnava –lontano dal fracasso del dibattito politico– la fiducia e il sostegno della maggioranza del paese (quella che sa che non troverà nulla di utile negli articoli dei quotidiani).

Ebbene l’era della post-verità è l’era in cui la volontà di credere regna sovrana.

Ma c’è un ma: se il nostro buon James fosse ancora sulla piazza, avrebbe tentato di mettere in guardia i suoi concittadini. Come è stato detto poco fa, il sentimento non basta. La prima condizione di legittimità della fede in una qualche verità è che questa non sia immediatamente verificabile. La facilità con la quale, nell’era della rapida informazione, queste verità post-fattuali (a.k.a: bugie) riescano a sopravvivere a una semplice ricerca su google è senz’altro sorprendente.

La sorpresa, appunto. Se adottiamo la massima pragmatista perceiana, non possiamo che accettare che la verità o significato delle nostre credenze non potrà che esserci rivelata ormai a conti fatti, negli effetti pratici. A maggior ragione, ci direbbe lo stesso Peirce, dovremmo valutare con cura le credenze nelle quali versiamo la nostra convinzione perché

Tutto ciò che l’esperienza si degna di insegnarci, ce lo insegna per sorpresa

(Collected Papers of Ch. S. Peirce, Lecture 2, 1994).

bibliografia e sitografia:

Cambiano-Mori “Storia della filosofia contemporanea”

Cambiano-Fonnesu-Mori “Il pensiero contemporaneo”

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Oxford Dictionaries: post-truth