Giambattista Vico : Per capire le cose, bisogna farle

a cura di Simone Innico

In Europa, a cavallo tra Seicento e Settecento, l’Italia era l’ultima delle ultime nell’evoluzione di una cultura scientifica moderna. E di una filosofia altrettanto moderna.

Quando in altri paesi c’erano Spinoza e Descartes, e Bacone e Leibniz, e c’era il fior fior del razionalismo scientifico e si preparava il campo per la svolta illuminista. In Italia no.

L’Italia era la provincia del pensiero occidentale.

Dopo aver messo a tacere Galileo nel 1633, una coltre controriformista era calata a coprire la penisola. L’ultimo contributo pienamente originale alla filosofia del continente risaliva a due secoli prima con il pensiero umanista e poi rinascimentale da Marsilio Ficino (1433 – 1499) e Pico della Mirandola (1463 – 1494) fino a Niccolò Machiavelli (1469 – 1527).

Certo, l’Italia della fine del Seicento è tutto un prolificare di Accademie, ovvero salotti culturali avvolti da un mistero di sapere iniziatico (lievemente massonico), dove i benestanti istruiti si ritrovano a commentare e decifrare gli scritti dei sapienti di altri paesi. L’antica Accademia neoplatonica fondata nientemeno che da Ficino nel lontano 1462; la romana Accademia dei Lincei fondata nel 1603; e infine l’Accademia degli Investiganti, fondata a Napoli intorno al 1650.

Gli Investiganti, un nome un programma. Gli Investiganti napoletani si riunivano nei salotti della Napoli bene, per studiare le più recenti produzioni di teoria del pensiero scientifico moderno, anti-aristotelico, anti-medievale e completamente assorto nella grande innovazione del metodo sperimentale (che appunto, dopo l’abiura di Galileo, era oramai diventato tabù).

Questi rivoluzionari libretti scientifici venivano illegalmente introdotti in Italia, sotto il naso dell’Inquisizione, e ogni nuova pubblicazione era motivo di subbuglio suburbano.

Tanto ribelle, tanto scavezzacollo: nel 1668 il viceré Pedro Antonio de Aragón sopprime l’Accademia. Niente più dibattiti appassionati ed intellettuali, niente più ragionare e investigare, nei salotti dei gentil signori Tommaso Cornelio e Leonardo Di Capua, a sorseggiare gustose bevande nervine.

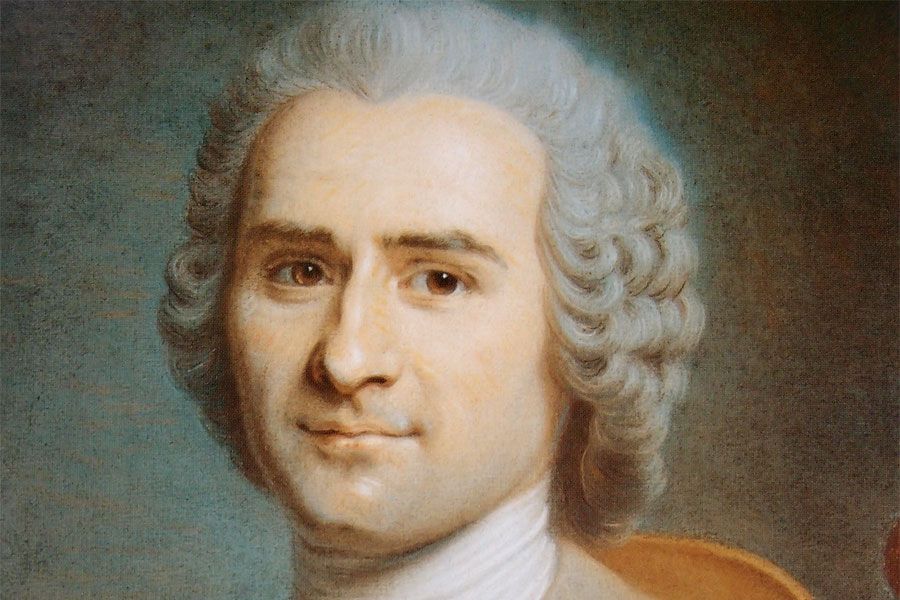

In quello stesso anno, sempre a Napoli, nasce Giambattista Vico.

«Tra lo strepitio de’ suoi figlioli»

Giambattista Vico non fu mai un Investigante. Se anche le autorità fossero state più permissive, Vico non avrebbe avuto una possibilità di entrare nel gruppo. Era istruito, questo sì, ma tanto per cominciare non era benestante.

Figlio di un libraio napoletano, Giambattista si alternerà tutta la vita tra lo studio autodidatta e accademico, mantenendosi come precettore presso facoltosi privati e poi finalmente accedendo all’insegnamento universitario (ma mai nelle materie che sperava: tenta e ritenta i concorsi per accedere alla cattedra di diritto: non ci riuscirà mai).

Nel 1699 Giambattista vive in vicolo dei Giganti con il padre Antonio e un fratello che si chiama Antonio pure lui. Prende in moglie la bella Teresa Caterina, dalla quale avrà sei figli. Luisa, Ignazio, Teresa, Gennaro, un altro Gennaro (il primo era morto), poi Filippo[1]. O forse erano otto figli.

Nel 1699 Giambattista vive in vicolo dei Giganti con il padre Antonio e un fratello che si chiama Antonio pure lui. Prende in moglie la bella Teresa Caterina, dalla quale avrà sei figli. Luisa, Ignazio, Teresa, Gennaro, un altro Gennaro (il primo era morto), poi Filippo[1]. O forse erano otto figli.

Ad ogni modo: incastrata laggiù nei Bassi di Napoli[2], casa Vico era parecchio affollata e Giambattista si arrabattava come meglio poteva tra concorsi a impieghi pubblici, lezioni private di retorica e composizione di poesie su commissione.

E magari, tra una cosa e l’altra, anche la riflessione filosofica e la stesura di alcuni densi e contorti manoscritti. Che avrebbe chiaramente pubblicato a sue spese.

Ma le cose non andranno sempre male. A quello stesso periodo disordinato e indaffarato risale l’incontro fortunato – presso il salotto letterario del Nicolò Caravita (1647 –1717), filosofo, giurista e benefattore – con tale Paolo Mattia Doria (1667 – 1746), filosofo e matematico. Il nome non dice niente. Infatti è passato alla storia della filosofia come l’amico ricco di Giambattista Vico, colui con il quale Vico viene introdotto nei circoli intellettuali napoletani. Luoghi, insomma, dove si chiacchiera di roba interessante[3].

E l’unica roba interessante, come si è detto, a quel tempo era il razionalismo di importazione estera. In particolare il pensiero di tale Renato delle Carte (sic), dalla Francia.

Factum ipsum verum

L’idea di René Descartes era semplice: vuoi una scienza sperimentale che sia fondata su una solida base di verificazione empirica? Dubita di ogni conoscenza ed esperienza che non sia chiara e distinta. Dubita del “sentito dire”, dubita di ciò che vedi, dubita di ciò che pensi, dubita di ciò in cui credi. Dubita e basta. Dubbio metodico.

Cosa resta? La pura e infinitesimale esperienza di soggettiva coscienza di sé. Quella cosetta che dubita. Da questa, Descartes ricostruiva la conoscenza dell’intera realtà facendo riferimento a “idee innate”, cioè non derivate dall’esperienza, presenti nella consapevolezza del soggetto pensante: idee delle quali non si può dubitare perché sono lì nel pensiero prima che il pensiero le pensi[4].

Cosa resta? La pura e infinitesimale esperienza di soggettiva coscienza di sé. Quella cosetta che dubita. Da questa, Descartes ricostruiva la conoscenza dell’intera realtà facendo riferimento a “idee innate”, cioè non derivate dall’esperienza, presenti nella consapevolezza del soggetto pensante: idee delle quali non si può dubitare perché sono lì nel pensiero prima che il pensiero le pensi[4].

Cose che stanno lì prima che l’occhio le veda, prima che la mano le tocchi.

Per un uomo come Giambattista Vico, che nella vita non aveva fatto altro che ammazzarsi di lavoro, una filosofia che dice «Fermati, contempla, pensa. Dubita» era un lusso che non poteva permettersi. Forse il Doria sì, e di fatti lui stravedeva per il razionalismo cartesiano. Ma Giambattista no.

Nel 1710 appare il De antiquissima italorum sapientia, ex linguae latinae originibus eruenda[5] dedicato all’amico Paolo Mattia, e in esso è esposto il nucleo della critica di Vico al razionalismo solipsista di Descartes. Proprio così, mentre tutti d’intorno scopiazzavano il pensiero d’importazione estera, tentando improbabili salti mortali per conciliare le filosofie moderne con i classici platonismo e agostinismo[6] – un tentativo assolutamente barocco –, Vico pensava da solo. E costruiva un pensiero su misura per il suo talento composito, versatile e infaticabile.

La tesi principale è un’evoluzione del principio di origine aristotelica per il quale la scienza è “conoscenza di cause” sul quale Vico applica una clausola: perché ci sia davvero conoscenza, il soggetto deve coincidere con la causa.

Cosa vuol dire? Innanzitutto: non vi è davvero scienza della natura, non vi è davvero fisica, poiché l’uomo non è il creatore della natura. Il Creatore è il creatore della natura, guarda un po’.

L’uomo può tutt’al più osservare l’evento A e l’evento B in sequenza e supporre «Mmm… l’effetto B è conseguente alla causa A». Questa, per Giambattista Vico è solo conoscenza del verosimile. Molto utile e interessante, ma non è tutto.

«Il criterio e la regola del vero è: averlo fatto»[7]

Questo è il suggerimento fornitogli dal lungo studio filologico del latino classico, della lingua che stava sulla bocca dei grandi pensatori italici del passato: l’idea che la vera scienza è la conoscenza da parte del soggetto degli effetti di cui esso stesso è causa, che sia possibile una comprensione interiore allo stesso processo di causalità. Verum ipsum factum: possiamo conoscere le cose solo “da dentro”, ovvero quando siamo noi stessi a farle.

La conoscenza vera coincide con la conoscenza di ciò che si è fatto. A differenza della natura, che è roba divina, il linguaggio invece è totalmente umano. E tutta roba nostra.

Ed è precisamente su questa intuizione che il filosofo napoletano vuole costruire una nuova scienza.

La Scienza Nuova

Principi di Scienza Nuova d’intorno alla Comune Natura delle Nazioni. Una prima edizione nel 1725, un’altra cinque anni dopo e una terza nel 1744: l’entusiasmante progetto vichiano di rivoluzione scientifica umana verrà pesantemente ignorato. Scriveva complicato. E una rivoluzione scientifica era già in atto, che farcene di un’altra? Per almeno un secolo, della Scienza Nuova di tal Giambattista Vico non gliene frega niente a nessuno. È uno dei soliti autori dalla fama postuma.

L’intuizione che dentro al linguaggio umano, soprattutto in una “filologia della parola poetica”, si possa rintracciare l’evoluzione della sapere e dello spirito umani: pare un’idea romantica. O ancor meglio: idealista. E fu infatti in pieno idealismo italiano che Vico venne eletto a grande precursore dello storicismo[8].

Ma resta qualche riserva, a ben vedere, se quest’interpretazione non sia in qualche modo forzata dallo spirito storicista in cui Vico venne riscoperto[9].

E sull’associazione “storia-scienza” è sempre bene riservare qualche dubbio. Per citare un romanziere, e non uno storico: «La storia non è una scienza; la storia è un tentativo umanistico. Ha a che fare con i significati, i valori, il linguaggio, l’identità storica, le istituzioni, la cultura»[10].

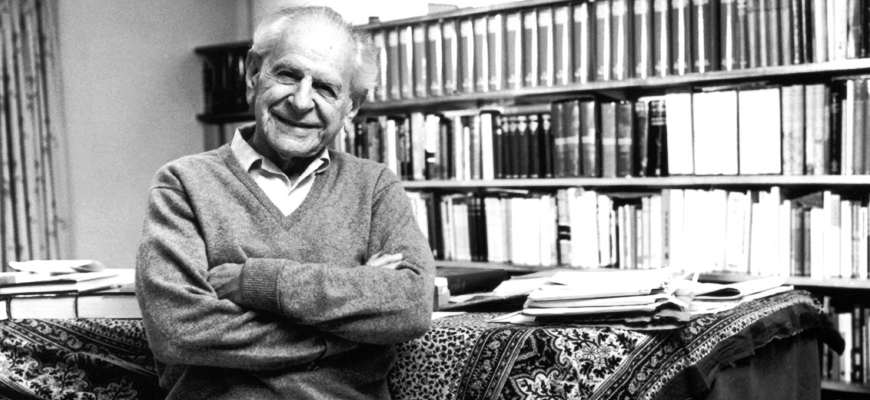

Vi è qualcosa di estremamente innovativo nella concezione vichiana del linguaggio: questa grande matrice di segni e simboli, capace di produrre sistemi di sapere tecnico-matematico tanto quanto poetico. Questo non è solo contro-illuminismo[11], per usare una fortunata definizione che Isaiah Berlin impiega per identificare un gruppo di autori, tra cui Vico, che incarnano le istanze di un pensiero antitetico all’arrogante e invasivo pensiero illuminista. Ma Vico non solo è contro-illuminista, è praticamente filosofia del linguaggio comune[12].

Noi umani siamo parlati dai grandi significati di parole antichissime che usiamo giorno per giorno, quasi del tutto ignari del profondo sapere che queste chiacchiere si tirano dietro.

Insomma: linguaggio, arte, poesia, architettura, religione, leggi, musica, danza, giochi. Sono queste le determinazioni della realtà che una vera scienza umana può aspirare a comprendere. Di nuovo verum ipsum factum: sappiamo solo ciò che facciamo[13]. O perlomeno solo di ciò che umanamente facciamo si può dare vera scienza.

Ispirato dal giusnaturalismo negativo di Hobbes, che considerava la civilizzazione come una faticosa conquista dell’umano sul suo precedente stato di barbarie, Vico vede nella storia la dimensione entro cui si svolgono i corsi e ricorsi dello sviluppo umano. Sempre pronta all’involuzione (pertanto ancor più meritevole d’essere studiata per scongiurare il ritorno allo stadio bestiario).

La “scienza nuova” è uno studio sull’evoluzione della cultura e civiltà umane – da primitivo a moderno, da selvaggio a civilizzato, da bestione a scienziato – le cui tracce sono da ricercare nel linguaggio. Quindi è sì uno studio storico. Ma anche e soprattutto una filologia filosofica. O un’archeologia linguistica. Forse anche un’antropologia linguistica un tantino evoluzionistica. Qui sto esagerando, ma tant’è.

La “scienza nuova” è uno studio sull’evoluzione della cultura e civiltà umane – da primitivo a moderno, da selvaggio a civilizzato, da bestione a scienziato – le cui tracce sono da ricercare nel linguaggio. Quindi è sì uno studio storico. Ma anche e soprattutto una filologia filosofica. O un’archeologia linguistica. Forse anche un’antropologia linguistica un tantino evoluzionistica. Qui sto esagerando, ma tant’è.

Ciò che più conta, ciò per cui davvero fu innovativo il vecchio Giambattista, fu una semplice intuizione: l’umanità coincide con la sua cultura, con le varie determinazioni della realtà che il suo pensiero ha prodotto.

Suona abbastanza ovvio, certo. Ma proviamo a pensarla così:

I più grandi filosofi della storia sono bestioni vestiti di pensiero e linguaggio.

Post Scriptum:

Non andiamoci pesanti col povero Paolo Mattia Doria. È vero che era figlio della nobiltà genovese, e non era certamente un pensatore tanto raffinato, ma avrà pur diritto a un po’ di rispetto anche lui. E a leggere bene la storia della sua vita, in effetti, ci si accorge che era un personaggio niente male (e in età più avanzata avrebbe pure ritrattato le sue posizioni cartesiane, il che dimostra una certa capacità di auto-critica).

Dopo un’infanzia angusta e tormentosa, fugge dalla città natale diciamo à l’aventure (diciamo che Genova era attaccata dalle truppe del re francese). Così per qualche anno viaggia la penisola e finisce nel Regno di Napoli, dove ottiene fama di grande spadaccino.

Dopo un’infanzia angusta e tormentosa, fugge dalla città natale diciamo à l’aventure (diciamo che Genova era attaccata dalle truppe del re francese). Così per qualche anno viaggia la penisola e finisce nel Regno di Napoli, dove ottiene fama di grande spadaccino.

Proprio così: prima di essere metafisico, Doria fu spadaccino.

In seguito, stanco dei duelli, si dedica con solerzia allo studio. Cioè a frequentare i salotti letterari dove l’abbiamo conosciuto. E frattanto dedica altrettanta solerzia a ingraziarsi tutte le nobildonne napoletane che s’interessano di metafisica e scienza. Pubblica nel 1716 i Ragionamenti ne’ quali si dimostra la donna, in quasi tutte le virtù più grandi, non essere all’uomo inferiore. Da spadaccino a metafisico, da metafisico a rubacuori.

Inimicatosi le autorità dell’Inquisizione, morirà in disgrazia.

Però insomma. Che tipo, il Doria.

[1] Opere scientifiche latine di Giambattista Vico, Giulio Sardi e Figli, Livorno 1837, p. CXI

[2] ‘O Vascio (E. A. Mario, M. G. Cardarola)

«No, stu Vascio nun è vascio

è na reggia, è ‘a meglia reggia.

E sissignore, ‘o pate è masterascio.

E sissignore, ‘a mamma è ‘mpagliasegge!

Ma hanno fatto chella figlia

ch’è na vera meraviglia,

ca pe’ sbaglio è nata llá!»

[3] Poco a poco Giambattista riesce a costruirsi una solida posizione all’interno dei circoli intellettuali dentro e fuori Napoli (anche se questo non comporterà particolari benefici economici o grandi svolte nella sua carriera accademica). Nel 1690 era stata fondata, a Roma, l’Accademia dell’Arcadia, di indirizzo non tanto filosofico quanto piuttosto letterario. Troviamo che il nostro amico Vico vi era annoverato, già nel 1710, con il simpatico soprannome arcadico di Laufilo Terio (u’ vero!).

[4] L’idea cui pensa Descartes è l’idea di Dio o comunque, diciamo così, l’idea dell’infinita perfezione dell’Essere Superiore. Secondo il filosofo francese, questa è un’idea che non può essere stata prodotta dalla mente umana per una semplicissima ragione: una mente finita e imperfetta non può produrre qualcosa di infinito e perfetto. La causa dev’essere sempre maggiore o eguale al suo effetto. Tutto qui. Se nel nostro pensiero è presente qualcosa che non può essere stato pensato da noi, vuol dire che qualcosa esiste là fuori. Ad esempio un Dio eterno ed immenso, grazie al quale possiamo uscire dal solipsismo per “ricostruire” la realtà che avevamo smantellato a colpi di dubbio.

[5] Sull’antichissima sapienza delle popolazioni italiche, da rintracciare nelle origini della lingua latina (il cui progetto iniziale prevedeva la pubblicazione di tre libri, rispettivamente su metafisica, fisica, morale: il primo libro è l’unico pervenuto, il secondo è perduto, il terzo non è mai stato scritto)

[6] Sì, proprio lui: il Doria c’ha provato. E non gli è riuscito granché bene.

[7] Giambattista Vico, De antiquissima Italorum sapientia, 1, II

[8] Il freddo Nord Europa di pieno Ottocento vedrà la nascita di un pensiero anti-illuminista incentrato su una nozione fondamentale: la storia. La storia dello spirito umano, le cui tracce si possono leggere nell’etimologia della poetica, dell’epica e della mitologia. La stessa idea che sia possibile una storia. Storicismo è un orientamento che pone al centro della comprensione della dimensione umana – in tutte le sue espressioni socio-istituzionali, artistiche, religiose – una comprensione della sua storia (una definizione non tanto diversa da quella fornita qui). La filosofia di Vico sarà riscoperta inizialmente dai tedeschi Herder e poi dal big boss di Jena, G. W. F. Hegel, per poi passare in mano francese con Chateaubriand e infine (era anche ora) tornare in Italia nel pensiero di Antonio Rosmini, Vincenzo Gioberti, Bertrando Spaventa e infine di Benedetto Croce, che ne decreterà l’elezione a genius loci dello storicismo europeo.

[9] Un suggerimento offerto dal prof. Sergio Givone, in un video divulgativo stile anni ’60 e ’70 con il dotto luminare che accoglie le domande dei giovani studenti seduti per terra tutt’intorno.

[10] Bruce Sterling, Atemporality for the Creative Artist

[11] Isaiah Berlin, Three Critics of the Enlightenment: Vico, Hamann, Herder (2000)

[12] Cfr. J. L. Austin, della cui filosofia ho fatto riferimento qui: l’idea che il linguaggio sia uno smisurato gigante filosofo, dal quale possiamo attingere una sapienza ben più vasta di quella che potrebbe produrre uno solo di noi preso singolarmente.

[13] Come sostiene Claudio Di Biagio, a conclusione di un lungo ragionamento sul valore didattico dell’esercitazione pratica: detto molto semplicemente «Bisogna farle, le cose, per capirle» (minuto 3:06). Curiosità: è da quando ho visto quel video che avevo voglia di scrivere un articolo su Giambattista Vico.