Una casa nella foresta: Martin Heidegger

a cura di Simone Innico

In Germania, nascosto nella Foresta Nera, c’è un paesino di nome Todtnauberg, 650 abitanti. Nel centro di Todtnauberg sorgeva una piccola e confortevole baita, dove di quando in quando, non appena gli impegni accademici glielo consentivano, si rifugiava uno dei maggiori filosofi del secolo scorso. Nonostante la fama gli avesse procurato l’opportunità di insegnare in altre ben più prestigiose università, Martin Heidegger aveva declinato l’offerta per mantenere la sua cattedra a Friburgo, a un passo dalla sua amata foresta.

Nato nel 1889, figlio del mastro bottaio di Meßkirch nel Baden meridionale, studia tra Costanza e Friburgo, dapprima seguendo corsi di teologia e in seguito matematica, scienze naturali e filosofia. Grande lettore di Hölderlin e Rilke, la poesia acquisterà, nella sua riflessione più matura, una centralità predominante come quel luogo dove si ritrova la natura più autentica del linguaggio umano. Con la pubblicazione di Essere e Tempo nel 1927, Heidegger era stato lanciato nel pantheon dei grandi pensatori occidentali, in parte responsabile della integrazione nel dibattito filosofico di due autori fino a quel momento “outsider” (Kierkegaard e Nietzsche), e considerato capostipite di una moda intellettuale dalla quale si era prontamente dissociato: l’esistenzialismo.

Con l’avvicinarsi del secondo conflitto mondiale, lento lento, modesto modesto, Heidegger si era pienamente associato all’entusiasmo per la “rivoluzione pagana” condotta dal partito nazionalsocialista. Ciò gli valse, innanzitutto, la rottura con molti dei suoi colleghi e amici (Karl Jaspers e Hannah Arendt, fra gli altri) e il costretto auto-esilio dal panorama intellettuale post-bellico. Fu la sua amata Foresta Nera ad accoglierlo, il malconcio Heidegger rifugiatosi con la coda tra le gambe là dove nessuno avrebbe più potuto trovarlo.

Con l’avvicinarsi del secondo conflitto mondiale, lento lento, modesto modesto, Heidegger si era pienamente associato all’entusiasmo per la “rivoluzione pagana” condotta dal partito nazionalsocialista. Ciò gli valse, innanzitutto, la rottura con molti dei suoi colleghi e amici (Karl Jaspers e Hannah Arendt, fra gli altri) e il costretto auto-esilio dal panorama intellettuale post-bellico. Fu la sua amata Foresta Nera ad accoglierlo, il malconcio Heidegger rifugiatosi con la coda tra le gambe là dove nessuno avrebbe più potuto trovarlo.

A guerra conclusa, Heidegger è un signor nessuno e la sua baita a Todtnauberg è la sua cella. Non ha alcuna intenzione di tornare a prendere parola sul dibattito filosofico ma, anche se lo volesse, nessuno avrebbe interesse per quel “filo-nazista di Heidegger”. Un filosofo che aveva indagato l’esistenza umana e il suo legame essenziale con la temporalità, e che aveva frainteso uno dei movimenti storici che più aveva sconvolto il tempo della sua propria esistenza: dentro al progetto di Hitler, aveva visto la liberazione dall’alternativa tra “dominio della razionalità borghese e capitalista” e “dominio della razionalità comunista” – ed era rimasto accecato di fronte alla viscerale violenza omicida (e altrettanto dominatrice) implicita in tutta la propaganda nazista.

Heidegger non avrebbe mai ritrattato le sue posizioni circa l’antisemitismo professato durante la sua adesione al nazismo. Tuttavia, nel suo esilio nella Foresta Nera, il filosofo continua a pensare e scrivere. E sembra elaborare la batosta che il tempo ha inflitto sulla sua esistenza: si produce in lui quella che i critici hanno battezzato la “svolta” (die Kehre). Si parlerà così di un Heidegger prima e dopo la “svolta” (die Kehre): il periodo esistenzialista e poi il periodo ontologico. Due i termini chiave: esistenza prima ed Essere dopo. Ma è una lettura completamente falsata.

Fin dalla prima scoperta, nel 1907, della dissertazione di Franz Brentano Sui molteplici significati dell’essere secondo Aristotele (1862), l’Essere è sempre stato l’obiettivo del suo pensiero: ha tentato dapprima di arrivarci per via mediata tramite l’analisi fenomenologica dell’esistenza umana –studiare quell’essere individuato che contiene dentro di sé la domanda «Che cos’è l’Essere?» e «Qual è il senso dell’Essere?»–, per poi rinunciare e tentare un’altra via, più diretta anche se impervia, verso il suo unico obiettivo. Nella sua autocritica, Heidegger afferma che il primo tentativo (l’analisi esistenzialista) era fallito a causa dell’uso di un linguaggio “eccessivamente concettuale” per trattare questo Essere che è ciò che viene prima di ogni concettualizzazione. Pertanto, confinato nella Foresta Nera, il filosofo ci riprova, con un’ontologia che tira dritto verso l’Essere, anche a discapito dello stesso linguaggio.

Ma l’esistenza umana non viene per questo dimenticata. Anzi: è proprio l’esistenza la chiave che ci introduce al pensiero dell’Heidegger silvestre e solitario.

Uno dei giochi preferiti dai filosofi continentali è la ricerca etimologica –e il nostro non è certo da meno–: già dal medieoevo fino ai tempi di Søren Kierkegaard si gioca sull’etimo latino di “esistenza” per ricondurlo a significare qualcosa come “stare fuori” (ēx + sistĕre).

Fuori da cosa? Fuori dal nulla, ad esempio: uscire dal nulla vuol dire nascere. Uscire dal nulla ed entrare nel mondo. Oppure: esiste ciò che “sta fuori” del pensiero, fuori della nostra facoltà di concettualizzazione. Esistenza è come la grande foresta dove noi brancoliamo alla ricerca del sentiero: potremmo anche pensare che il sentiero sia da quella parte, possiamo anche pensarlo con tutte le nostre forze, e questo non implica neanche un poco che il sentiero realmente esista. Ciò che ex-siste non ha niente a che vedere con la nostra capacità di pensarlo. Oppure: secondo un giochetto etimologico più medievale, esiste ciò che riceve il suo essere (preposizione ēx intesa come “da”): come ogni altra cosa nel mondo, e come il mondo stesso, anche l’uomo esiste in quanto “riceve l’essere”, e lo riceve da un’esistenza più grande di lui (a.k.a. Dio).

Da questo pentolone etimologico, Heidegger estrae via via il significato che più gli è funzionale ai fini della sua silenziosa ricerca dell’Essere. Ma una possibile definizione essenziale, dati tutti questi esempi etimologici, è l’esistenza concepita come apertura.

Esistiamo. Siamo qui. Eccoci! Da sind wir! Prima non eravamo, dopo non saremo, ma ora stiamo qui. Esposti. All’aperto. C’era un tempo in cui eravamo al sicuro, cullati nel grembo materno o in quanto progetti nella mente divina. Ora non più: stiamo nell’esistenza. Nell’apertura più immensa. Aperti ad ogni intemperie, come anche ad ogni possibilità (ricordiamo l’esistenzialismo di Sartre che dal “primo Heidegger” trae tutto il suo apparato concettuale). Aperti anche alla possibilità del totale annichilimento.

Siamo usciti allo scoperto. Come prede in fuga dalla caccia, corriamo nel folto della foresta e, d’improvviso, ci abbaglia la luce: abbiamo messo piede nella radura. In der Lichtung, da sind wir. Di tale natura è l’esistenza: aperta, come una radura nel centro della Foresta Nera.

Dalla scoperta della radura, uno spiazzo illuminato, aperto nella foresta, che è l’immagine esistenziale della libertà e possibilità umana, Heidegger prosegue i suoi giochi etimologici:

Lichtung (radura) è, dal punto di vista storico-linguistico, un prestito dal francese clairière. È formata al modo dei vocaboli arcaici Waldung (bosco) e Feldung (campo). […] Il sostantivo Lichtung deriva dal verbo lichten (diradare). L’aggettivo licht (rado) è lo stesso che leicht (lieve, leggero). […] Ciò va tenuto presente per la diversità tra Lichtung e Licht (luce). Nondimeno sussiste la possibilità di una connessione oggettiva tra i due termini. La luce può cadere infatti nella radura, nel suo spazio aperto, e lasciarvi avvenire il gioco di chiaro e scuro. Ma giammai è la luce a creare per prima la radura, bensì quella, la luce, presuppone questa, la radura

(Zur Sache des Denkens, 1969)

Die Lichtung come die Licht, in francese clairière come clair(e), o anche in inglese to clear e the clearing. E in spagnolo: ¡el claro! ovviamente. Dentro la riflessione di Heidegger è costante un riferimento sostanziale al Linguaggio (o i linguaggi, o anche le lingue morte), e non senza un buon motivo, perché

Il linguaggio è la casa dell’Essere. Nella sua dimora abita l’uomo

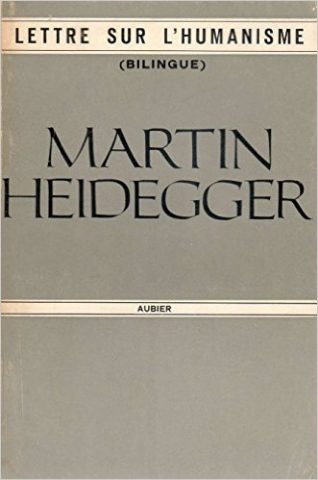

(Lettera sull’«Umanismo», 1947).

Teniamo bene a mente questa immagine: una casa, nel centro della radura, è il linguaggio dove l’uomo ha trovato dimora.

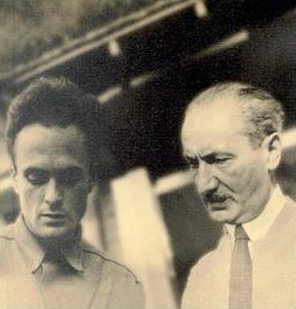

Durante l’occupazione francese in Germania, in seguito alla caduta del nazionalsocialismo, tale Frédéric De Towarnicki, un giovane interprete al seguito delle truppe francesi, decide di fare visita al vecchio filosofo, lassù nel suo nascondiglio a Todtnauberg. Nel frattempo che Heidegger cercava di passare inosservato nella Germania post-nazista, in Francia la sua prima importante opera era stata scoperta e riportata in auge da questo filosofo militante di nome Jean-Paul Sartre. Un po’ come accadde a Sixto Rodriguez in Sudafrica. Essere e tempo era presto divenuto uno dei testi di riferimento del pensiero esistenzialista francese. De Towarnicki porta questa notizia e crea il primo contatto per quello che sarà una fortunata collaborazione tra l’Heidegger più maturo e la Francia delle contestazioni civili. La succitata Lettera sull’«Umanismo» fu quel primo passo fuori dall’esilio intellettuale nel quale si era, giustamente, rinchiuso.

Torniamo nella radura. Heidegger cita le parole del poeta Stefan George: «Nessuna cosa è dove la parola manca» (Das Wort, 1919): questo fa del linguaggio la casa dell’Essere. Finalmente il vagabondo nella foresta, dopo tanto incespicare nell’oscurità, è arrivato nella radura e ha trovato una rifugio in cui sostare. La sua dimora è questo linguaggio, del quale non è il padrone: in questa radura, l’uomo non possiede nulla. È solo il custode. Heidegger dice: l’uomo è il pastore dell’Essere. E suo unico compito è custodire questa casa nell’attesa che torni il vero proprietario.

L’Essere è il padrone che sta tornando. È in arrivo, da tempo lo aspettiamo. Nel pensiero del famoso autore di Essere e Tempo tanto quanto di quel vecchio filosofo dimenticato nella foresta, l’Essere è spogliato di ogni sostanzialità. L’ontologia metafisica tradizionale rinchiudeva l’Essere nel concetto di sub-stantia, ciò che “sta sotto”, che soggiace al Tutto. Come un vassoio. Il grande vassoio dell’universo. Un’immagine che il pensiero heideggeriano non può sostenere.

Heidegger dice: Essere non è altro che quell’immenso evento (Ereignis) che da sempre l’esistenza sta aspettando. L’evento che arriva. Che è sempre in arrivo. Che si manifesta dentro il linguaggio, nella bocca dell’essere umano, sulla carta delle sue infinite biblioteche.

Da secoli e secoli, dentro i confini del linguaggio –nella casa al centro della Radura– il custode dell’Essere non ha detto nient’altro che questo: «arriva l’Essere». Tutti i pensatori dicono una sola ed unica cosa: «sta arrivando l’Essere». I poeti dicono lo stesso. I filosofi la ripetono. Con canti tribali e maschere e talismani colorati, o con grande dispiego di apparecchi scientifici, noi umani stiamo dicendo: «Arriva l’Essere! Eccolo, sta arrivando! Adesso arriva l’Essere! Aletheia! Aletheia!».

Ἀλήθεια! Questa è la verità: ἀ–λήθής, ovvero non (più) nascosto. Verità è lo svelamento dell’Essere che infine, da occulto che era, si rivela dentro il nostro linguaggio umano. E quindi l’attesa è finita? Non ancora: verità è lo svelamento dell’Essere che continua ad apparire in lontananza, che si intravede nel folto della foresta, così che subito corriamo a celebrare e anticipare il suo avvento. Ma non è ancora arrivato. Perché ci sia rivelazione è necessario l’occulto: l’Essere provvede anche a questo, annunciando il suo arrivo e restando nascosto. L’Essere di Heidegger non è la staticità della verità metafisica (il vassoio) – è piuttosto il continuo svelamento che, di volta in volta, storicamente, si dà e si nega alla comprensione umana. Accade, come un evento, dentro il linguaggio, e produce la sua sola verità: l’Essere che non è ancora tornato a casa.

«L’essere […] viene al linguaggio. Esso è sempre in cammino verso il linguaggio».

(Heidegger, op. cit.)

In questa immensa e infinita attesa, abbiamo già visto che l’uomo ha un preciso compito. È il custode di questa Radura, questa apertura all’esistenza. L’uomo deve averne cura. Ma come?

In questa immensa e infinita attesa, abbiamo già visto che l’uomo ha un preciso compito. È il custode di questa Radura, questa apertura all’esistenza. L’uomo deve averne cura. Ma come?

L’Essere ha dato una casa all’uomo, perché gli vuole bene. Volere bene (mögen) che il vocabolario heideggeriano traduce con custodire le condizioni di possibilità (Möglichkeit). Nient’altro che questo: rendere possibile. Qualsiasi atto d’affetto si esemplifica in un gesto materno quale preparare il pranzo per i figli, o anche costruire un tetto sotto cui ripararsi, o ancora il fiume che porta nutrimento alla terra, la terra stessa che accogli il seme, e infine la foresta che custodisce la radura dove l’uomo trova dimora. Insomma: voler bene è rendere possibile l’esistenza.

Si è soliti confondere l’affetto con una lunga serie di forme di possesso. Un violento tentativo di controllo e di governo sull’esistenza altrui viene spacciato per una forma di cura: «Se faccio questo è solo perché ti voglio bene». Il concetto di affetto è stravolto.

Al contrario l’Essere –che è la condizione di possibilità di tutte le esistenze– è ciò che in assoluto vuole bene all’intero umano: gli fornisce una casa nel centro della Radura, e fa in modo che la sua esistenza sia possibile. Non le impone alcuno scopo, alcuna realizzazione esistenziale, come pretenderebbe invece il tipico principio metafisico medievale. La premura e l’affetto che l’Essere attua nei confronti dell’esistenza sono semplicemente questo: fare sì che l’esistenza esista.

L’Essere lascia l’esistenza umana così com’è: completamente aperta. Com’è ovvio: apertura vuol dire libertà. E le filosofie che, come quella di Heidegger, sono nutrite di pensiero kierkegaardiano, legano indissolubilmente il concetto di libertà con il concetto di angoscia. L’Essere che tutto abbraccia (Umgreifende, direbbe il suo vecchio amico Jaspers) custodisce anche questa angoscia, perché è sinonimo di possibilità.

Sta all’umano, adesso, riconoscere tra tutte queste possibilità qual sia il suo dovere. È ospite nella casa dell’Essere –che è il linguaggio–, e non è padrone di niente. Non domina il linguaggio, non domina il suo mondo, non domina l’Essere. Questa è la problematica tesi anti-umanista che Heidegger arriva a sostenere a fondo della Lettera sull’«Umanismo». [Congettura mia: può darsi che la vera “svolta”, dal giovane al vecchio Heidegger, risieda in questa visione umilissima del ruolo che l’umano dentro la sua esistenza – una visione che certo contrasta con tutto ciò che aveva rappresentato il sogno di gloria nazionalsocialista].

Il centro di riflessione di questa Lettera, nonostante il titolo, non è l’umanismo. È bensì una “riforma del pensiero”. Una riforma della relazione tra pensiero e linguaggio, tra pensiero ed Essere, e della dinamica che da queste due relazioni conduce alla “verità dell’Essere”. Ed è questa riforma che, sorprendentemente, si rivela un anti-umanismo: riduce la dignità dell’umano facendone il padrone di niente. Questo nuovo pensiero, più autentico, è la vera essenza dell’umano, è la sua humanitas (ciò che lo rende autenticamente umano). Così l’umano che è essenzialmente pensiero, nell’apertura delle sue infinite possibilità, trova il suo solo ed unico compito: pensare l’Essere.

Il centro di riflessione di questa Lettera, nonostante il titolo, non è l’umanismo. È bensì una “riforma del pensiero”. Una riforma della relazione tra pensiero e linguaggio, tra pensiero ed Essere, e della dinamica che da queste due relazioni conduce alla “verità dell’Essere”. Ed è questa riforma che, sorprendentemente, si rivela un anti-umanismo: riduce la dignità dell’umano facendone il padrone di niente. Questo nuovo pensiero, più autentico, è la vera essenza dell’umano, è la sua humanitas (ciò che lo rende autenticamente umano). Così l’umano che è essenzialmente pensiero, nell’apertura delle sue infinite possibilità, trova il suo solo ed unico compito: pensare l’Essere.

Pensare l’Essere vuol dire custodire nel pensiero la sua casa –il linguaggio– e custodire l’intera radura, nell’attesa dell’arrivo annunciato del padrone di casa. Un po’ vago come “compito”, in effetti. Che razza di “pensiero” è questo? Ammettiamolo, Heidegger non si spiega bene. E neanche potrebbe scendere più nei dettagli, perché questo nuovo pensiero che sta cercando di indicare, è un pensiero fondamentalmente aperto e indeterminato.

Non è certo il pensiero dominatore della metafisica, che è cieco alla verità dell’Essere. La metafisica è quel discorso che crede di afferrare l’Essere –ciò che non è possibile, poiché questi ancora non è arrivato– e dice «Ecco! Questo è l’Essere. Questa cosa qui». Il pensiero metafisico è l’inefficace illusione di dominio, che acceca l’uomo e ha come unica conseguenza accessoria quella di annichilire l’apertura dell’esistenza. La metafisica è l’ombra che copre la radura dove l’uomo è possibile. Non è questo ciò in cui spera il vecchio filosofo nella Foresta Nera.

Al confronto, il compito del “pastore dell’Essere” (l’uomo), è un pensiero debole – concetto centrale del postmodernismo heideggeriano del professor Vattimo–: il compito dell’umano è un’ontologia diversa, un pensiero che ascolta l’Essere. [Seconda congettura: qui il vecchio Heidegger è sempre più lévinassiano: «un pensiero che lascia che l’Essere sia», che non indaga, che non analizza e viviseziona]. Persino un pensiero che non trova espressione nel linguaggio. Che non raggiunge la parola: prima di parlare, di comporre opere magne di gran filosofia, prima di aprire dibattiti e conferenze, abbiamo da pensare bene a cosa dire, come dire questa cosa e –soprattutto– se dirla.

Non all’uomo, ma all’Essere. È un pensiero che non appartiene al suo pensatore, ma al pensato. Getta luce (Licht) su quella radura (Lichtung), dove l’uomo siede in attesa. L’Essere avviene dentro il linguaggio, e il pensiero deve attraversare questo linguaggio. Ma senza lasciare traccia.

Il linguaggio è così il linguaggio dell’essere come le nuvole sono le nuvole del cielo. Con il suo dire, il pensiero traccia nel linguaggio solchi poco vistosi. Essi sono ancora meno vistosi dei solchi che il contadino, a passi lenti, traccia nel campo.

(Heidegger, op. cit.)

bibliografia e sitografia:

Heidegger, Lettera sull’«Umanismo», Adelphi, 1995

Frédéric de Towarnicki À la rencontre de Heidegger. Souvenirs d’un messager de la Forêt-Noire, Arcade Gallimard, 1993

Cambiano-Fonnesu-Mori “Il pensiero contemporaneo”

Glossario heideggeriano a cura del professor Silvio Vitellaro